北京京尹律师事务所

电话:400-6125-618

地址:朝阳区建国门外大街8号国际财源中心(IFC)B座6层

01 基本案情

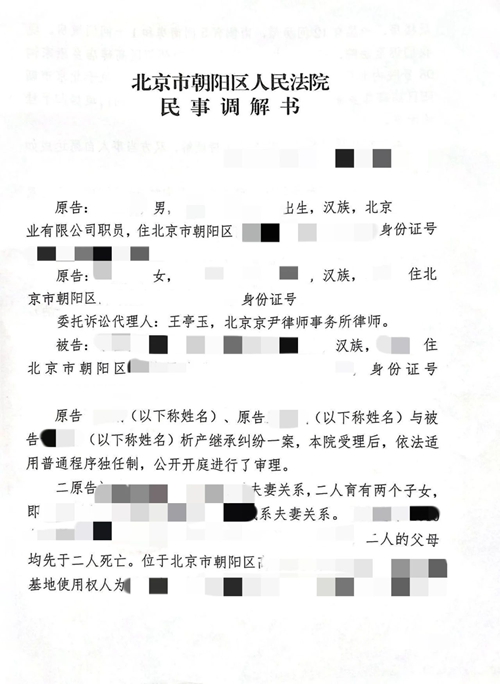

二原告于某某和王某某是夫妻关系,于某某父母先后于2010年1月和2010年5月去世,两位老人的父母也先于二人去世。两位老人育有两个子女,即本案原、被告。

位于北京市朝阳区的某宅基地使用权人为原告于某某的父亲,原告父亲去世后,该院落内北侧有一栋三层楼房的一层有12间房屋,南侧有5间南房和一间门道房。

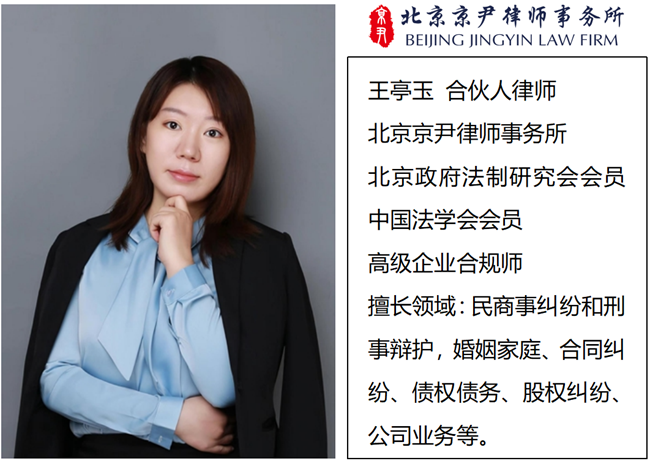

原告于某某和王某某委托京尹律所王亭玉律师诉至法院,请求判决:1、位于北京市朝阳区涉案房屋的北侧三层楼房(一层)归原告夫妻二人所有;2、位于北京市朝阳区案涉房屋南侧5间南房和1间门道房归被告所有。

王亭玉律师接手本案后,仔细审查涉案宅基地及房屋权属情况,核实被继承人(于父、于母)的法定继承人范围。同时,认真分析“分家单”的法律效力,结合宅基地政策及继承法律规定,评估原告诉讼请求的可行性。

另一方面,王亭玉律师向当事人客观分析法律风险,包括房屋权属争议、调解与判决的可能结果,帮助其理性决策。

在案件处理过程中,原本原、被告双方对遗产分割方案分歧较小,但由于诉前调解员的不当干预,导致当事人多次动摇诉讼意愿,致使案件进程曲折。尽管王亭玉律师已明确转入诉讼程序,调解员仍多次致电原告当事人,声称:“分家单无效,房屋属于违建,原告无法胜诉”;“法院无法处理本案,案件无法进入审判程序”等。上述言论导致原告当事人产生误解,一度要求解除委托。

面对此情形,王亭玉律师检索同类继承纠纷判例,向当事人提供类似案件裁判规则,增强其诉讼信心。同时,王亭玉律师就调解员违反《人民调解法》等法律相关规定,向法院提交书面投诉,促使案件回归正常诉讼程序。

本案转入诉讼程序后,因法院内部分案调整,承办法官多次变更,王亭玉律师又主动联系立案庭、法庭内勤等,最终确认承办法官及书记员。在法官尚未收到卷宗时,王律师提前与书记员建立沟通渠道,提高后续程序效率。

最终,本案在审理过程中,经法院主持调解,双方当事人达成如下协议:

一、位于北京市朝阳区的案涉房屋北侧三层楼房中的一层12间房屋归原告夫妻二人所有;

二、位于北京市朝阳区的案涉房屋南房5间、门道房1间归被告所有,其中门道房1间由原告、被告共同使用。

03 律师观点

王亭玉律师

本案中涉及的分家单法律效力及房屋权属问题,具体如下:

一、关于分家单的法律效力

1、分家单的合法性认定

根据《中华人民共和国民法典》第1133条规定,被继承人可以通过遗嘱处分个人财产。本案中的分家单作为被继承人生前对财产分配的真实意思表示,符合民事法律行为的成立要件:

(1)立分家单时被继承人具有完全民事行为能力;

(2)内容系被继承人真实意思表示;

(3)不违反法律强制性规定。

2、分家单的形式要件

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉继承编的解释(一)》规定,自书遗嘱、代书遗嘱等非公证遗嘱形式同样具有法律效力。本案分家单由被继承人亲自签署,并有见证人签字确认,已满足法定形式要求。

3、分家单的执行效力

分家单签订后,各方已实际履行多年,形成稳定的财产占有状态。根据《民法典》物权编相关规定,这种长期形成的财产秩序应当予以尊重。

二、关于房屋是否违建问题的法律认定

1、房屋建设的历史背景

涉案房屋建于上世纪,当时农村建房审批制度尚不完善。根据法不溯及既往原则,不能以现行标准否定历史形成的建筑合法性。

2、宅基地使用权人的特殊地位

被继承人作为宅基地使用权人,其在该土地上建造房屋具有合法性基础。根据《土地管理法》第62条及相关司法解释,农村村民一户只能拥有一处宅基地,本案建筑未违反该规定。

3、违建认定的程序要求

即使存在违建嫌疑,根据《行政强制法》规定,也必须由有权行政机关依法认定并作出处理决定。在未经法定程序认定前,任何个人或组织无权直接认定房屋为违建。

4、继承法律关系的独立性

即便房屋存在违建问题,也不影响继承法律关系的成立。根据《民法典》继承编规定,继承纠纷应当就遗产本身进行处理,建筑合法性问题应通过其他法律途径解决。

《中华人民共和国民法典》

第一千一百二十三条 继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的,按照协议办理。

第一千一百三十二条 继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神,协商处理继承问题。遗产分割的时间、办法和份额,由继承人协商确定;协商不成的,可以由人民调解委员会调解或者向人民法院提起诉讼。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第九条 人民法院审理民事案件,应当根据自愿和合法的原则进行调解;调解不成的,应当及时判决。

第九十九条 调解达成协议,必须双方自愿,不得强迫。调解协议的内容不得违反法律规定。

《中华人民共和国人民调解法》

第三条 人民调解委员会调解民间纠纷,应当遵循下列原则:(一)在当事人自愿、平等的基础上进行调解;(二)不违背法律、法规和国家政策;(三)尊重当事人的权利,不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。