北京京尹律师事务所

电话:400-6125-618

地址:朝阳区建国门外大街8号国际财源中心(IFC)B座6层

2024-10-15

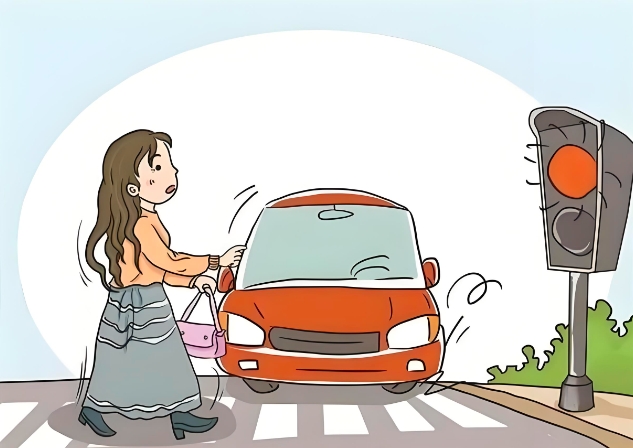

近日,上海市某区人民法院(以下简称某区人民法院)审结了一起危险驾驶案,被告人林某不仅酒后驾车撞了巡逻车,竟还让亲儿子顶包……

因此,尽管林某血液中乙醇含量鉴定为1.64mg/mL,尚未达到180mg/mL,但鉴于肇事逃逸的情节,法院对林某判处了实刑。

交通肇事发生后,行为人有救助伤者的义务,如果行为人故意不履行救助义务而逃离现场,也可认定为逃逸。不过,如果行为人在离开现场前已经采取了必要的救助措施,或者在离开后及时通知了相关部门进行救助,那么可以根据具体情况判断是否构成逃逸。