北京京尹律师事务所

电话:400-6125-618

地址:朝阳区建国门外大街8号国际财源中心(IFC)B座6层

一、基本案情

法院经审理后判决如下:一、杨某于本判决生效之日起十日内偿还高某借款本金1310580元;二、杨某于本判决生效之日起十日内支付高某利息(以1310580元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率计算,自二〇二一年二月十二日起计算至还清之日止);三、杨某于本判决生效之日起十日内支付高某律师费损失35000元。

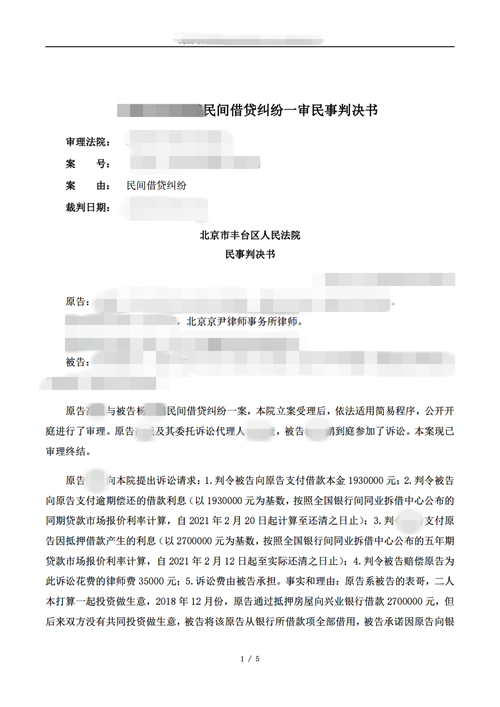

本案判决书