北京京尹律师事务所

电话:400-6125-618

地址:朝阳区建国门外大街8号国际财源中心(IFC)B座6层

01 基本案情

被告当事人原系一起租赁合同纠纷民事案件的被告,于2020年5月被石家庄市某区人民法院一审判决承担租赁费用70余万元;2020年6月,被告当事人与原告达成协议,给付对方4万元执行和解结案;后因案件出现新证据,石家庄市某区人民法院依职权启动审判监督程序并于2021年12月再审撤销原一审判决、驳回原告诉讼请求;原告上诉后2022年3月,石家庄市中级人民法院二审维持石家庄市某区人民法院再审判决,2022年4月二审判决生效;2022年6月,石家庄市某区人民法院将4万元及被告当事人认可的孳息1700元执行回转交付被告当事人。

在石家庄市某区人民法院依法纠正原审判决、执行回转全部涉案款项及孳息损失后,被告当事人提出追究原告虚假诉讼罪和伪证罪责任、处理相关工作人员,并要求石家庄市某区人民法院赔偿其300余万元损失的请求。

石家庄市某区人民法院法官庭长、信访办、院长等多人次接待被告当事人,对其作出解释答复,但被告当事人均不认可。此后为达其目的,被告当事人多次前往石家庄市某区人民法院起哄闹事、利用信息网络散布石家庄市某区人民法院枉法裁判的负面信息、在河北省两会召开期间拦截两会代表车辆,严重破坏了社会秩序。

2023年7月,被告人因涉嫌寻衅滋事罪被石家庄市某分局刑事拘留,后被该局取保候审。2024年12月,经法院决定被石家庄市某分局执行逮捕,后羁押于石家庄市第一看守所。事情发生后,被告人亲属联系到北京京尹律所,并达成委托,律所安排刑事办案经验丰富的主任律师栾宇代理本案,以争取最好的结果。

02 本案结果

栾宇律师接手本案后,全面而深入了解案件事实,包括被告人涉嫌寻衅滋事的动机、时间、地点、手段、后果等。同时,第一时间前往看守所会见被告人,了解被告人的真实想法和诉求,根据被告人提供的情况,充分调查取证,收集与案件有关的证据材料,关注证据的真实性、合法性和可信度,以便在法庭上为被告人进行有力的证据辩护,更好地为被告人提供法律服务。

本案庭审中,栾宇律师指出:被告人的过激行为源于其民事案件长期未获公正解决,其行为动机是为了维护自身合法权益,而非蓄意扰乱社会秩序,是“维权失控”,而非“无事生非”或“逞强耍横”。被告人的极端手段(如送锦旗、信访)也是“无奈之举”,旨在引起司法机关对其诉求的重视。

另一方面,栾宇律师向法庭提交了被告当事人民事案件的相关法律文书(再审判决书、执行回转材料等),证明其确有合法权益受损的背景。同时也提供公安机关对原审民事案件“虚假诉讼”的未立案材料(移交函、回复函等),以证明被告人的信访诉求存在合理性基础。

此外,栾宇律师指出,被告人无前科(仅因本案被行政处罚),且已认罪认罚、赔偿部分损失(如执行回转完成),社会危害性较低。

综上所述,恳请法院考虑被告人其行为背后的深层次原因,考虑其“维权初衷”及司法纠错程序的滞后性,请求法院依法对其从轻、减轻处罚。

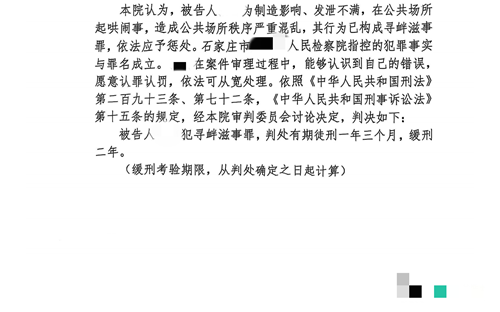

最终,人民法院经审理后依法判决如下:

被告人犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年。

本案判决书

03 律师观点

栾宇律师

寻衅滋事罪是《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定的罪名,主要指在公共场所或公共场合无事生非、借故生非,扰乱社会秩序的行为。其常见表现形式包括以下几类:

一、暴力或威胁类行为

1、随意殴打他人

在公共场所无正当理由殴打他人,如因琐事对陌生人拳打脚踢,或针对特定群体(如外卖员、服务员)施暴。

典型场景:酒后滋事、因排队争执动手打人。

2、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人

尾随、围堵他人,或通过言语、行为威胁恐吓,如堵门、泼油漆、发送威胁短信等。

典型场景:追债过程中威胁债务人,或因情感纠纷骚扰他人。

3、强拿硬要、任意损毁财物

强行索要他人财物(如“保护费”),或无故损毁他人车辆、店铺等财产。

典型场景:小混混砸店、划车,或强迫商家“免费”消费。

二、公共场所起哄闹事

1、聚众扰乱秩序

组织或参与群体性闹事,如在医院、政府机关门口聚众喊口号、拉横幅,阻碍正常办公或交通。

典型场景:医闹、非法聚集示威。

2、制造虚假信息引发混乱

编造谣言(如“有人持刀行凶”),导致公共场所人群恐慌、秩序混乱。

典型场景:在商场、地铁站散布恐慌性谣言。

3、利用网络煽动闹事

通过社交媒体发布挑衅性言论、辱骂他人,或组织“人肉搜索”“网络暴力”,引发线下聚集或社会对立。

典型场景:恶意炒作事件、煽动网民攻击特定对象。

三、借故生非的滋扰行为

1、假借维权名义扰乱秩序

以“维权”为名,采取极端手段(如堵门、堵路、静坐),干扰机构正常运作。

典型场景:因拆迁纠纷围堵政府大门,或在法院门口敲锣打鼓送“讽刺锦旗”。

2、滥用信访权利施压

反复越级上访、缠访闹访,或拦截领导车辆递交材料,以威胁方式逼迫解决问题。

典型场景:在两会期间拦截代表车队,或在敏感时期赴京非法上访。

四、特殊场景下的滋事行为

1、校园欺凌

长期辱骂、孤立同学,或强迫他人做侮辱性行为,严重影响他人身心健康。

2、婚恋纠纷引发的滋事

因分手、离婚等纠纷,到对方住所或单位骚扰、张贴大字报,或公开散布隐私。

3、酒后滋事

酒后无故挑衅他人、破坏公共设施(如砸路灯、踢垃圾桶),或扰乱餐饮场所秩序。

五、司法认定关键点

主观故意:行为是否出于“逞强耍横”“发泄情绪”等动机,而非合理诉求。

社会危害性:是否实际造成公共场所秩序严重混乱(如人群聚集、交通瘫痪)。

持续性或情节恶劣:单次行为是否恶劣,或多次实施滋事行为。

六、与其他罪名的区别

与故意伤害罪:寻衅滋事罪强调“扰乱秩序”,若以伤害他人为主要目的,可能构成故意伤害罪。

与侮辱罪:侮辱罪需针对特定对象且情节严重,而寻衅滋事罪更强调公共秩序破坏。

与聚众扰乱社会秩序罪:后者需有明确组织性,且针对特定机构(如国家机关、企业)。

《中华人民共和国刑法》

第二百九十三条:【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:

(一)随意殴打他人,情节恶劣的;

(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;

(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;

(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。

纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。

第七十二条:对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

(一)犯罪情节较轻;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》