北京京尹律师事务所

电话:400-6125-618

地址:朝阳区建国门外大街8号国际财源中心(IFC)B座6层

2024-05-06

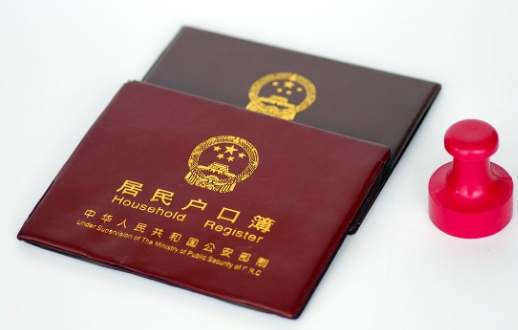

本案中,双方已经在《离婚协议书》中明确约定:自双方领取离婚证之日起,女方户口必须一年内迁出。但是,被告在已经再婚的情况下仍不履行其承诺,明显有违诚实信用原则。被告抗辩违约金过分高于造成的损失,请求调低,一审法院采纳其意见,并行使自由裁量权将违约金酌减后,被告仍然持续违约,怠于积极履行该合同义务,甚至认为一审酌减后的违约金标准按年度计算的数额与其不迁移户口所获年度分红数额相当。经本院多次组织调解均未果,被告仍然拒绝履行合同义务。因此,为了充分发挥违约金制度的功能,向被告施加适度有效果的压力,敦促其如约履行合同义务,在约定违约金100元/天标准的基础上,为衡平双方利益,本院酌情将违约金标准调低至50元/天。

法官说法

根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人对于一审判决不服的,可以依法提起上诉。如果被告在二审期间仍然不履行义务,法院可以根据案件的具体情况依法作出判决,以提高违约金的标准,以更好地保护原告的合法权益。

《中华人民共和国民法典》